El truco de la vida / Cuando el cerebro inventa dos veces lo mismo / El enigma del neutrón

08/10/2025 EQUIPO EDICIÓNEscritas y relatadas por Juan Manuel Igea

Presidente del Comité de Humanidades

de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica

«El médico que solo sabe medicina, ni medicina sabe»

José de Letamendi y Manjarrés (1828-1897)

Algunas de las noticias científicas más importantes ocurridas en los últimos meses y que nada tienen que ver directamente con la medicina, pero que sería bueno que usted, como médico, conociera

El truco de la vida: cómo las células eucariotas escaparon al límite en el tamaño de las proteínas

Durante casi dos mil millones de años, la vida en la Tierra fue muy sencilla. Bacterias y arqueas, células diminutas sin núcleo, dominaron el planeta. Su maquinaria génica funcionaba con una regla simple: cada gen producía una proteína, y cuanto más largo era el gen, más larga la proteína. Esta lógica permitió cierta diversificación en la complejidad, pero había un límite inesperado. Cuando las proteínas se hacían demasiado largas, cada vez era más difícil encontrar una secuencia que se plegara correctamente y funcionara. El límite eran los genes de 1.500 bases, capaces de originar proteínas de 500 aminoácidos. Hacer proteínas más largas dejó de ser viable.

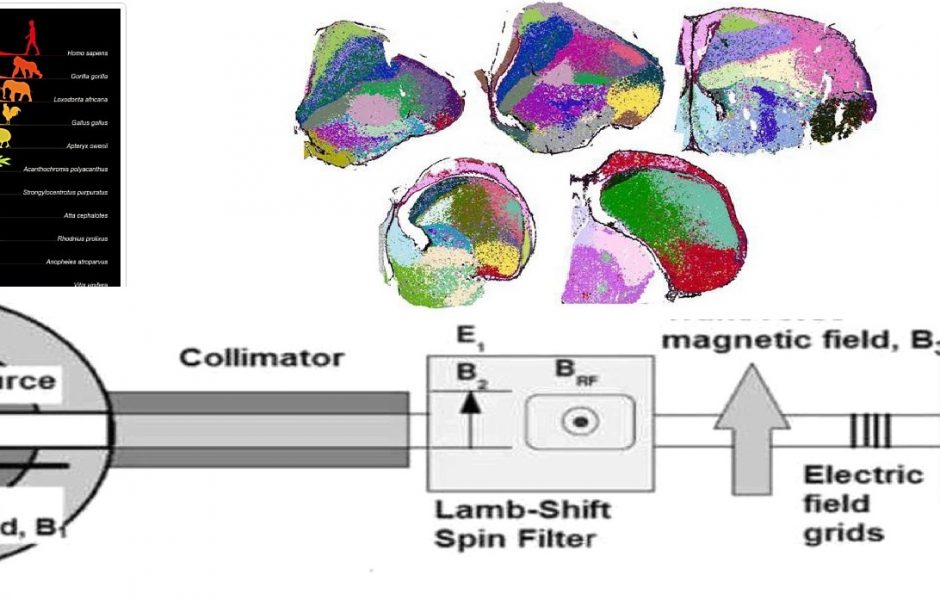

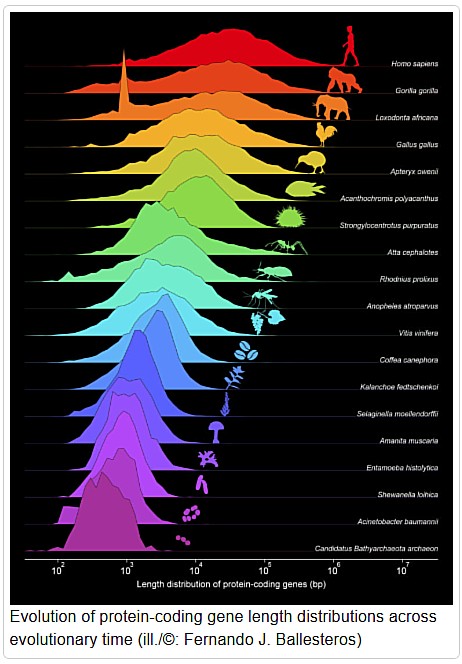

¿Cómo lo resolvió la vida? El nuevo estudio publicado en PNAS por Muro et al. en el que han analizado más de 33.000 genomas y 9.000 proteomas de especies de todo el árbol de la vida propone que en el momento de aparición de los microorganismos eucariotas, mucho más complejos, tuvo lugar una transición algorítmica: un cambio radical en la manera en que la evolución buscaba soluciones. Los genes siguieron creciendo, pero no a base de secuencias codificadoras sino de secuencias no codificadoras (los llamados intrones y regiones reguladoras).

De este modo, las proteínas se estabilizaron en ese tamaño límite que indicábamos antes, en torno a 500 aminoácidos de media, pero se hicieron más versátiles. En lugar de crear proteínas enormes y complejas de una pieza, los eucariotas empezaron a hacer proteínas modulares. Estas primitivas formas de vida recombinaron módulos génicos más pequeños y usaron el corte y empalme alternativo de tales segmentos para conseguir múltiples proteínas diferentes a partir de un mismo gen. Las proteínas finales eran ensamblajes de otras proteínas modulares más pequeñas y especializadas.

Este giro fue revolucionario: la complejidad ya no dependía de tener proteínas gigantes, sino de la capacidad de combinar y regular proteínas más pequeñas. Era como pasar de una fábrica que intenta construir herramientas enormes a otra que fabrica piezas modulares y flexibles que pueden ensamblarse en infinidad de configuraciones. Ese cambio coincidió, como decíamos, con el origen de la célula eucariota, con su núcleo y sus orgánulos, y abrió el camino a los organismos multicelulares, los tejidos, los sistemas nerviosos y, en última instancia, la diversidad de formas de vida que hoy conocemos.

El hallazgo recuerda que la evolución, más que un camino recto hacia lo complejo, es un ingenio adaptativo: cuando una vía se bloquea, encuentra otra, a menudo más creativa. En este caso, la solución no fue estirar más las proteínas, sino aprender a jugar con ellas como piezas de un puzzle infinito.

Referencia bibliográfica:

Enrique M. Muroa, Fernando J. Ballesteros, Bartolo Luquec and Jordi Bascompte. The emergence of eukaryotes as an evolutionary algorithmic phase transition. PNAS (2025). DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2422968122

Cuando el cerebro inventa dos veces lo mismo

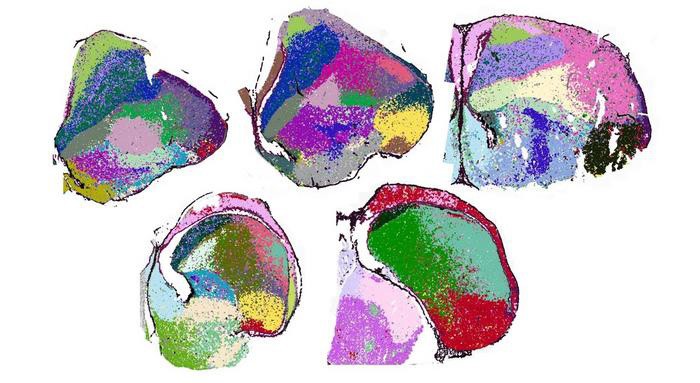

Imaginemos por un momento que dos linajes evolutivos, separados por más de 300 millones de años, se enfrentan al mismo reto: procesar las complejas señales que reciben del mundo en que viven y adaptarse a él con inteligencia. De un lado, los mamíferos, con su célebre neocorteza; del otro, las aves, cuyo palio (o pallium) ha sido durante mucho tiempo un enigma. ¿Cómo es posible que ambos grupos, tan distintos en apariencia, hayan desplegado capacidades cognitivas tan sofisticadas?

La respuesta llega de dos trabajos realizados por el grupo del Achucarro Basque Center for Neuroscience. El primero de ellos ha diseccionado el palio de las aves con una gran precisión y ha encontrado que las neuronas inhibidoras, guardianas del equilibrio cerebral, parecen haberse mantenido estables durante cientos de millones de años. Son, por así decirlo, fósiles vivientes dentro del cerebro. Las neuronas excitadoras, en cambio, han tomado derroteros distintos. Algunas han conservado paralelismos con las capas profundas de la corteza de los mamíferos; otras, en cambio, han seguido un rumbo propio y han generado configuraciones originales en el mesopalio o el hiperpalio de las aves. Este panorama revela un cerebro en mosaico, donde la mezcla de elementos conservados, divergentes y convergentes construye la base de las sorprendentes capacidades cognitivas de las aves.

El segundo estudio se centra en otra pregunta: ¿son comparables los circuitos sensoriales del palio en las aves y los mamíferos? Tras analizar con técnicas de transcriptómica espacial y modelado matemático el desarrollo del pollo, el gecko y el ratón observaron que las neuronas que formarán los circuitos sensoriales nacen en momentos y regiones embrionarias diferentes. Sus programas génicos iniciales también difieren notablemente. Y sin embargo, al llegar a la edad adulta, esas neuronas construyen redes funcionales equivalentes: estructuras distintas que resuelven el mismo problema de manera semejante.

Aquí lo que emerge es el fenómeno de la convergencia evolutiva: aves y mamíferos, sin un antepasado común que ya tuviera esa organización, reinventaron soluciones parecidas para procesar el mundo sensorial. Leídos en conjunto, los dos artículos nos obligan a matizar la visión simplista de que cerebros parecidos provienen necesariamente de la misma raíz. La realidad es más sutil y, quizás, más fascinante.

Estos hallazgos no son solo una curiosidad comparativa. Nos hablan de la plasticidad de la evolución, de su capacidad para reinventar una y otra vez el órgano más complejo que conocemos. Y, en cierto modo, nos invitan a repensar qué significa «inteligencia»: no un diseño único ni una estructura privilegiada, sino un horizonte común al que distintas especies llegan por vías divergentes.

Referencia bibliográfica:

Zaremba B, Cardoso AR, Rueda-Alaña E, Klein N, Fernandes AM, Kornilov SA, et al. Developmental origins and evolution of pallial cell types and structures in birds. Science. 2025 Feb 14;387(6715):763-769. doi:10.1126/science.adp5182.

Rueda-Alaña E, Cardoso AR, Zaremba B, Klein N, Fernandes AM, Kornilov SA, et al. Evolutionary convergence of sensory circuits in the pallium of amniotes. Science. 2025 Feb 14;387(6715):770-775. doi:10.1126/science.adp3411.

El enigma del neutrón

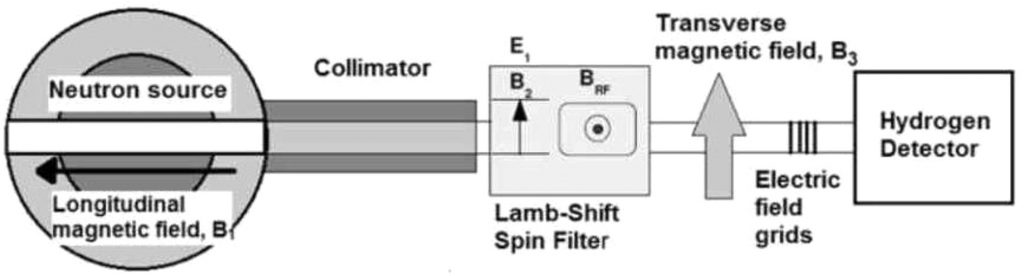

Durante décadas, los físicos se han encontrado con un pequeño misterio: el tiempo de vida del neutrón libre parecía cambiar según cómo se midiera. En los experimentos de haz, donde se cuentan los protones producidos por su desintegración, el neutrón vivía unos 888 segundos. En los experimentos de trampa, que registran los neutrones que permanecen intactos, la cifra era de unos 878 segundos. Esta pequeña diferencia es un abismo en física nuclear porque compromete cálculos fundamentales del Modelo Estándar y de la historia temprana del Universo.

La sospecha era que existía una vía de desintegración del neutrón que pasaba inadvertida. Además del canal habitual, en el que un neutrón se transforma en un protón, un electrón y un antineutrino, se conocía la posibilidad, sumamente inusual, de que decayese directamente en un átomo de hidrógeno y un antineutrino. El problema es que la probabilidad teórica de este proceso era insignificante, incapaz de explicar la discrepancia.

Es aquí donde aparece el trabajo que acaba de publicarse de la mano de Eugene Oks. Al revisar la ecuación de Dirac para el hidrógeno, recuperó una solución matemática tradicionalmente descartada por su carácter «singular». Esa solución describe un tipo de hidrógeno muy peculiar, con solo estados S y sin interacción con la radiación electromagnética: una especie de hidrógeno oscuro, al que llamó «segundo sabor». Al tener en cuenta esta posibilidad, la probabilidad de la desintegración de dos cuerpos se multiplica por 3.000, alcanzando justo el 1 % necesario para reconciliar los dos tipos de medidas.

Si esta interpretación es correcta, no solo se resuelve el viejo enigma del neutrón. También se abre una ventana inesperada a la existencia de ese «hidrógeno oscuro», que podría acumularse en estrellas de neutrones, surgir en explosiones cósmicas y quizá constituir parte de la materia oscura que escapa a nuestras observaciones.

El misterio del tiempo de vida del neutrón, que parecía un problema menor de precisión experimental, podría ser la pista hacia un nuevo componente del cosmos. En ocasiones, la física avanza no inventando partículas exóticas, sino rescatando soluciones olvidadas de ecuaciones que siempre estuvieron ahí.

Referencia bibliográfica:

Oks E. Resolution of the neutron lifetime puzzle and the conceptual design of its experimental confirmation. Nucl Phys B. 2025;1014:116879. doi:10.1016/j.nuclphysb.2025.116879.

Deja una respuesta