DEL HOMBRE AL NOMBRE / ¿Cuál es el adjetivo de ‘pene’?

08/10/2025 EQUIPO EDICIÓNTraductor médico, Cabrerizos (Salamanca)

Textos seleccionados por el autor a partir de su Laboratorio del lenguaje; reproducidos con autorización de ‘Diario Médico’

DEL HOMBRE AL NOMBRE

Pedro Jaime Esteve y la estevia

Uno de los elementos más persistentes de la Leyenda Negra antiespañola, creído a pie juntillas por muchos dentro incluso de España, es el que nos presenta como un país eternamente atrasado e incapacitado para el desarrollo científico. Tuvimos un Siglo de Oro (que duró casi dos), cierto, pero de poetas, dramaturgos, escritores en prosa, pintores, escultores y arquitectos; fuera de las letras y las artes, se nos dice, España estuvo siempre atrasada y desdeñó la ciencia y la técnica.

Ese topicazo nigrolegendario es por completo falso. No es creíble, claro, que España pudiera llegar a ser la potencia hegemónica mundial en un estado de atraso científico y tecnológico. Más bien lo contrario: en el siglo XVI, España protagonizó una auténtica revolución científico-técnica impulsada por el rey Felipe II. Con el latín como lingua franca y un Nuevo Mundo por describir, la actividad científica desarrollada en los claustros universitarios y eclesiásticos de España —caracterizada por un humanismo basado en el valor universal de los studia humanitatis— se difunde a toda Europa. Entre los grandes médicos humanistas de la época destacan los ligados a la Universidad de Valencia, como Miguel Jerónimo Ledesma, Miguel Juan Pascual y Pedro Jaime Esteve (h. 1500-1556; en latín, Petrus Jacobus Stevus).

Formado en historia natural, anatomía y medicina en las universidades de París y Montpellier, donde llegó a dominar el griego, el latín y el hebreo, Esteve ejerció como médico desde 1545 en Valencia, en cuya universidad fue catedrático de anatomía, de griego, de cirugía y de matemáticas.

Hizo importantes aportaciones al humanismo científico español, como sus cuidadas ediciones del texto griego del libro segundo de las Epidemias de Hipócrates (1551) y de los Theriaca et Alexipharmaca de Nicandro Colofonio (1552), con las correspondientes traducciones latinas y comentarios muy extensos. En sus comentarios a los Theriaca, Esteve añadió los nombres vulgares de numerosas plantas y de las localidades valencianas en las que se encontraban. Dejó manuscrito un Diccionario de yerbas y plantas medicinales que se hallan en el Reino de Valencia que constituye uno de los primeros intentos europeos de flora regional. Junto a otras plantas llegadas desde América a Valencia, como el agave, fue el primero en investigar una planta traída de la región guaraní, que los indios de la zona llamaban ka’a he’ẽ (literalmente, «hierba dulce») y usaban como edulcorante natural para el mate y otras infusiones.

Más de doscientos años después, encontramos la figura del sacerdote, botánico y naturalista ilustrado también valenciano Antonio José Cavanilles y Palop (1745-1804), uno de los botánicos más destacados de su época y de los primeros científicos españoles en emplear los nuevos procedimientos taxonómicos de Carlos Linneo; autor de Icones et descriptiones plantarum quae aut sponte in Hispaniae crescunt, aut in hortis hospitantur (en seis volúmenes; 1791-1804) y de un Glosario de botánica en cuatro lenguas(1795-1798); fundador de la revista Anales de Historia Natural (1799; rebautizada dos años más tarde como Anales de Ciencias Naturales); y, desde 1801, director del Real Jardín Botánico de Madrid.

Cavanilles describió más de dos mil doscientas especies y cincuenta géneros nuevos; entre ellos, el género Dahlia en 1791 y, en 1797, el género neotropical Stevia, a partir del apellido latino de su ilustre predecesor renacentista. La especie más importante de este género es Stevia rebaudiana, con un epíteto específico que rinde homenaje al químico paraguayo Ovidio Rebaudi, autor del primer análisis químico de la planta, en 1900, que puso de manifiesto dos glucósidos (esteviósido y rebaudiósido) con una capacidad edulcorante doscientas veces mayor que la del azúcar refinado. El edulcorante natural obtenido a partir de dicha planta, que llamamos estevia en español y stevia en inglés, estuvo inicialmente prohibido tanto en los Estados Unidos como en Europa, pero la FDA levantó la prohibición en diciembre de 2008, y la Unión Europea hizo lo propio en diciembre de 2011.

DUDAS RAZONABLES

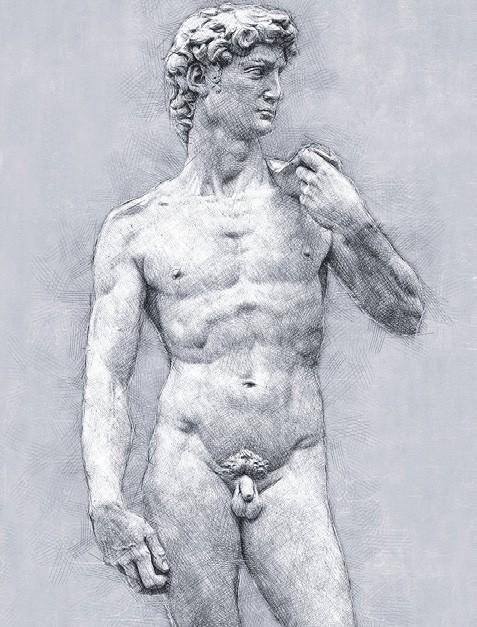

¿Cuál es el adjetivo de ‘pene’?

En español, suele ser fácil adivinar el adjetivo correspondiente a un sustantivo determinado. El adjetivo de ‘fiebre’, por ejemplo, es ‘febril’; el de bacteria, bacteriano; el de boca, bucal; el de anatomía, anatómico, y el de plaqueta, plaquetario.

Pero no siempre es así. Ocurre en ocasiones que un sustantivo carece de adjetivo de uso habitual; tal es el caso de palabras como ‘jeringuilla’, ‘bisturí’, ‘cama’ y ‘papel’. Y ocurre también que a veces el adjetivo existe y está en uso, pero no es sencillo dar con él. ¿Cuál es el adjetivo de ‘glande’, de ‘tarde’ o de ‘trompa uterina’? No es sencillo, desde luego, y estoy convencido de que más de un lector habrá estado cavilando un ratito antes de dar con la solución: ‘balánico’, ‘vespertino’ y ‘tubárico’, respectivamente.

Es también lo que sucede con el pene, que tiene su propio adjetivo, pero muchos médicos dudan a la hora de usarlo. Y no es de extrañar. Porque en inglés usan los adjetivos penile y penial, y ello explica que en español veamos cada vez más *penil*y *penial* para expresar relación con el pene; personalmente, no me gusta nada ninguno de los dos. La RAE únicamente admite peniano, si bien entre médicos se usa mucho más, en mi experiencia, la forma peneano, que es también la que recomiendo.

Ello no debe hacernos olvidar, en cualquier caso, que este adjetivo se usa más en inglés que en español, pues en nuestra lengua es frecuente sustituirlo por una locución prepositiva, como ‘del pene’. En una frase como «Persistent penile rashes are a significant risk factor for penile cancer», por ejemplo, en español resultaría chocante repetir el adjetivo ‘peneano’, y lo más probable es que dijésemos más bien «los exantemas peneanos persistentes son un importante factor de riesgo para el cáncer de pene». O una expresión inglesa como penile reattachment suena en español más natural en la forma ‘reinserción del pene’ que a través del calco directo ‘reinserción peneana’. Al menos así lo percibo yo.

Deja una respuesta